От находки до истории предприятия

В муниципальном архиве группа юных исследователей представила результаты своего труда на суд ветеранов рыбодобывающей отрасли Тазовского района

Открытый мерзлотник — немой свидетель эпохи

Многие тазовчане знают, что такое мерзлотник в привычном понимании этого слова: кто-то там работал, ктото посещал Музей вечной мерзлоты в районном центре. А вот о том, что в 30-60 годы прошлого века в районе широкое распространение получили так называемые открытые мерзлотники, знают единицы — это старожилы, работники районного архива и группа старшеклассниц вместе с научным руководителем, которая написала исследовательскую работу на эту тему. Свой труд девушки назвали «История рыболовецкого промысла на территории Тазовского района и Гыдояма 1930- 1960 годов XX века».

— В 2016 году в урочище Салякаптан был обнаружен предположительно мерзлотник открытого типа, который, как выяснилось позднее, принадлежал рыбозаводу. По нему мы пытались восстановить историю основания и становления рыбной отрасли в нашем районе. Несколько дней девочки — авторы проекта — приходили в архив, занимались, поднимали документы практически столетней давности, приказы. Это было очень трепетно и волнительно, потому что прикосновение к истории вызывает особые эмоции. Под впечатлением школьницы написали исследование, посвящённое мерзлотнику открытого типа в урочище Салякаптан, — рассказывает педагог дополнительного образования и руководитель научно-исследовательского центра «Перспектива» при центре образования «Полярная звезда» Ольга Семёнова.

— Открытый мерзлотник представлял собой яму глубиной 2-2,5 метра, ширина найденного капонира в урочище Салякаптан около полутора метров, а длинна — 120 метров. Изнутри такое сооружение обшивалось досками. В открытом мерзлотнике рыба сохранялась не так долго, как в закрытом, потому что в закрытом минусовые температуры даже в летнее время. Раньше было более-менее холодно и в открытом мерзлотнике. Туда складировали августовскую и осеннюю рыбу, а когда лёд на реках вставал, её отправляли подводами и упряжками на большую землю. По архивным данным 1949 года, в Тазовском рыбозаводе было организовано 26 открытых хладоприёмных пунктов. Исследуемый нами мерзлотник располагался в стратегически важном месте — при слиянии трёх рек: Таза, Пура и Мессояхи в Тазовскую губу, оттуда возы с замороженной рыбой везли до большой земли, огибая Уральские горы, это было до того, как появился железнодорожный путь, — воодушевлённо рассказывает соавтор исследования восьмиклассница Мария Семёнова.

В истории одного предприятия — история всего района

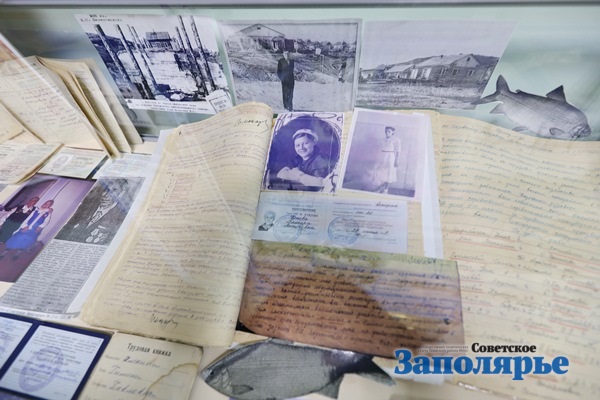

В рамках исследования старшеклассницы побывали в Музее вечной мерзлоты, познакомились с частью экспозиции, которая посвящена работе рыбозавода, а также несколько дней потратили на изучение архивных документов. Исследование в общей сложности заняло около четырёх месяцев. Будущая выпускница Лидия Салиндер, начиная работу, даже не подозревала, что история родного края может быть такой интересной и увлекать не меньше, чем история страны.

— Живя здесь с рождения, я узнала много фактов, которые нам обычно не рассказывали на уроках истории. Узнала богатую историю своего района, как развивалась рыбодобывающая отрасль и рыбозавод, потому что мы делаем акцент именно на рыболовецком промысле. Очень интересно было работать в архиве, время пролетало незаметно! Нам выдавали документы — подлинники, но иногда и копии. Один из самых ранних источников, с которым мы знакомились в рамках исследования, относится к 1934 году, это были планы по рыбозаготовкам. Много информации получили про военные годы. Это удивительно, как работали люди в те годы, как добывали рыбу для всей страны, — признаётся соавтор исследования Лидия Салиндер.

Дебютное выступление прошло отлично

В преддверие празднования 95-летнего юбилея рыбодобывающей отрасли района авторы исследовательской работы представили свой труд на суд самых строгих судей — ветеранов Тазовского рыбозавода. Труд школьниц получил одобрение, а также они узнали немало информации о рыбацких династиях, передовиках-бригадирах, в честь которых называли те или иные рыбоугодия. Как была организована работа на рыбозаводе в конце пятидесятых годов прошлого века, рассказала Почётный гражданин Тазовского района Нина Белкина:

— Я приехала в июне 1957 года. Тогда ещё перерабатывали зимний улов. В тот год я стала свидетелем того, как углубляли рыбозаводской мерзлотник. Там работали астраханцы — здоровенные мужики с красными кушаками. Они землю на лошадях вытаскивали, тяжёлый труд был, тех мужчин уже нет. Потом, помню, запустили консервный цех. Он был немеханизированный. Жарили рыбу вручную. Банки закрывали тоже вручную, не было поточной линии. Одну банку ставит работница, кладёт крышку и нажимает педаль, и так целый день, тысячи банок. Потом стерилизовали банки и на склад увозили. Работала в отделе кадров, удивилась, в военное время бумаги не было, писать было не на чем, но были этикетки для консервов, вот на них-то приказы и писали, так они и сохранились до наших дней. Мы их в архив передали.

Архив — место притяжения для исследователей

Презентация этой исследовательской работы стала новой ступенькой не только для тазовских школьников, которые проявили интерес к истории родного края, но и работников архива.

— Такое мероприятие в архиве проходит впервые, мы рады, что, наконец, дошли до исследовательской деятельности, потому что функционал архива предполагает работу исследователей и написание научных работ. Сегодняшнее мероприятие подтвердило, что мы двигаемся в правильном направлении и доносим до молодого поколения, что у нас есть документы, которые заслуживают их внимания. Обработка этих документов нужна для того, чтобы представлять наш район далеко за его пределами. Это наш первый, но не последний опыт. В ходе общения с педагогом мы обсудили планы по дальнейшему взаимодействию. Будет проводиться исследование по документам архива о предприятиях и учреждениях нашего района, — отмечает начальник отдела по делам архивов администрации Тазовского района Ирина Есина.

Буквально в эти выходные юные исследователи отправились в Санкт-Петербург, где представят свою работу на Слёте юных полярников «Наша планета».

Автор: Ольга Ромах

Роман Ищенко (фото)

Версия для

слабовидящих

Версия для

слабовидящих 00:11

00:11 °C

°C